Durante il settembre del 1915 la città di

Vercelli e il giornale La Sesia si

erano interessati alla storia di un soldato romano, giunto nel vercellese per

essere ricoverato all'ospedale militare per le ferite riportate in battaglia.

Il suo nome era Felice Zampini, giovane

militare reduce già dalla guerra in Libia e che aveva subito l’amputazione di

entrambe le mani a seguito dello scoppio di una bomba austriaca al fronte. La

situazione dello Zampini porta a lui molte simpatie dalla cittadinanza, che grazie

al giornale La Sesia decide di aprire

una sottoscrizione a suo favore e nel giro di qualche giorno vengono raccolte

1.500 lire, che permettono ai medici di acquistare e installare due protesi che

possano aiutare il soldato nella vita civile. A mesi di distanza il giornale

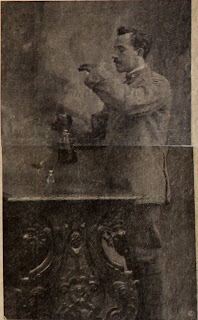

torna a dare notizie sulla sorte di Felice Zampini e sulla sua sorte. «Abbiamo,

un giorno, pubblicato un ritratto dello Zampini coi due moncherini – spiega il

giornale ai suoi lettori -; ne pubblichiamo oggi un altro, dove il bravo

soldato è fotografato con le mani artificiali che gli tengono il posto di

quelle sfracellate dalla bomba nemica ed

amputate» (La Sesia, 31 marzo '16). La foto ritrae il soldato Zampini con in mano

una bottiglia di vino e nell'altra il bicchiere. Questa è una cosa che sorprende

il giornale visto che «tutti sanno come la mano negli antichi apparecchi non

serva che per figura – anzi per alcuni l’apparecchio – è più un ingombro che un’utilità. Si capisce poi in quali pietose condizioni si trovi un individuo, al quale manchino tutte e due le mani, che deve avere un aiuto per i bisogni più comuni e più intimi».

Ma per il soldato Zampini il prof. Isnardi,

direttore dell’ospedale militare, grazie ai soldi giunti dalla sottoscrizione e

dal finanziamento giunto dalla Cassa di risparmio «dopo varie prove poté far

preparare dall'operaio vercellese Ramagni due arti coi quali il mutilato di

ambe le mani può prendere una bottiglia con una mano artificiale, togliere il

tappo, nascere il contenuto nel bicchiere, deporre la bottiglia, e coll'altra mano afferrare il bicchiere, portarlo alla bocca, bere e deporlo al suo posto.

Così può usare cucchiaio e forchetta, abbottonarsi e sbottonasi la giacca, il

gilè ed i pantaloni senza l’aiuto di alcuno. Nello stesso modo e con

disinvoltura e precisione di movimenti, è capace di stringere la mano, di

ritirare un libro dal tavolo, reggere una sedia (…) E la forza, essendo data

dai potenti muscoli del braccio, si può durare molto a lavorare senza risentire

stanchezza». Grato, quindi, per ciò che è stato fatto per lui il soldato aveva

inviato una fotografia al giornale e alla città che tanto avevano fatto per lui

e per la sua salute. E il giornale la pubblica, allegando i complimenti al

professor Isnardi e soprattutto all’ortopedico Ramagni, costruttore di un apparecchio

“semplicissimo” e, soprattutto, servibile.

Ma per il soldato Zampini il prof. Isnardi,

direttore dell’ospedale militare, grazie ai soldi giunti dalla sottoscrizione e

dal finanziamento giunto dalla Cassa di risparmio «dopo varie prove poté far

preparare dall'operaio vercellese Ramagni due arti coi quali il mutilato di

ambe le mani può prendere una bottiglia con una mano artificiale, togliere il

tappo, nascere il contenuto nel bicchiere, deporre la bottiglia, e coll'altra mano afferrare il bicchiere, portarlo alla bocca, bere e deporlo al suo posto.

Così può usare cucchiaio e forchetta, abbottonarsi e sbottonasi la giacca, il

gilè ed i pantaloni senza l’aiuto di alcuno. Nello stesso modo e con

disinvoltura e precisione di movimenti, è capace di stringere la mano, di

ritirare un libro dal tavolo, reggere una sedia (…) E la forza, essendo data

dai potenti muscoli del braccio, si può durare molto a lavorare senza risentire

stanchezza». Grato, quindi, per ciò che è stato fatto per lui il soldato aveva

inviato una fotografia al giornale e alla città che tanto avevano fatto per lui

e per la sua salute. E il giornale la pubblica, allegando i complimenti al

professor Isnardi e soprattutto all’ortopedico Ramagni, costruttore di un apparecchio

“semplicissimo” e, soprattutto, servibile.